Literaturverzeichnis

Beyer, Wiebke., „Spuren im Ton“, Politik und Kultur- Zeitung des Deutschen Kulturrates., https://politikkultur.de/inland/spuren-im-ton/

Eckart Frahm., Keilschriftkundige und Königstochter und belesene Bierbrauer, Uruk 5.000 Jahre Megacity

Elke Maier., Die Bierbrauer von Babylonien

Helles-Köpfchen., https://www.helles-koepfchen.de/?suche=tontafeln

John MacGinnis., John MacGinnis, Evidence for a Peripheral Language in a Neo-Assyrian Tablet from the Governor’s Palace in Tušhan. Journal of Near Eastern Studies, vol. 71, No. 1, April 2012, pp. 13-20, DOI: 10.1086/664450., http://www.jstor.org/stable/10.1086/664450

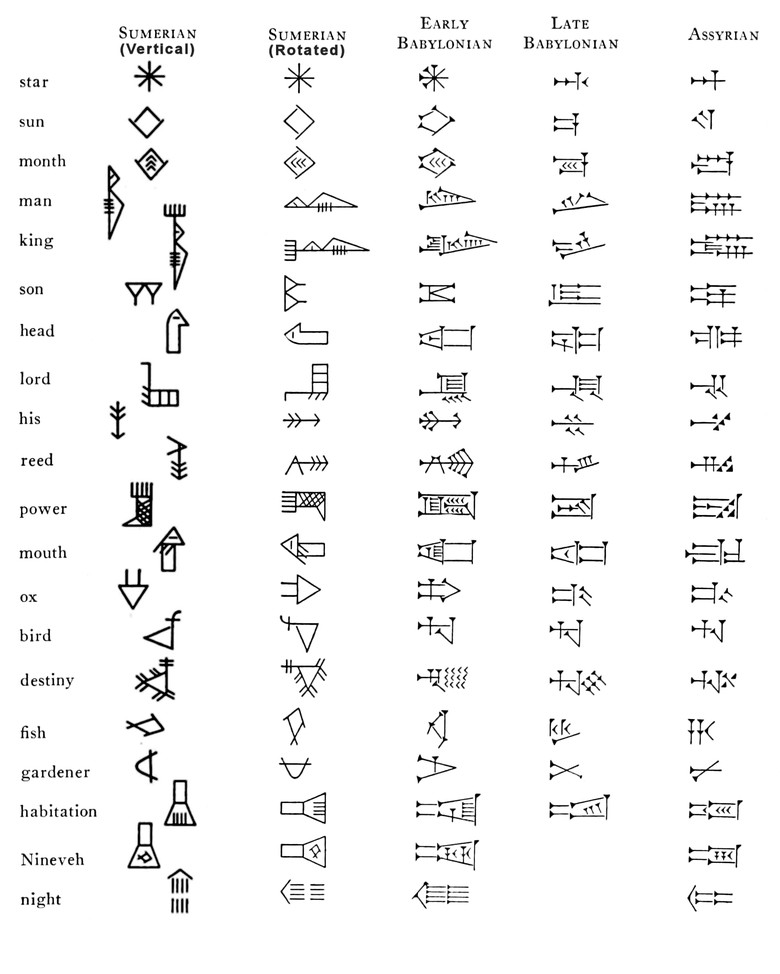

Lernhelfer (Duden Learnattack GmbH): "Keilschrift." In: Lernhelfer (Duden Learnattack GmbH). URL: http://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/keilschrift (Abgerufen: 25. June 2025, 17:24 UTC)

R.Caplice, Introduction to Akkadien (2002)., R.Borger, Babylonisch-assyrische Lesestücke (1963), Alte Roemer- Galerie für antike Kunst und Antiquitäten, https://www.alteroemer.de/de/tontafel-mit-keilschrift-68449.html

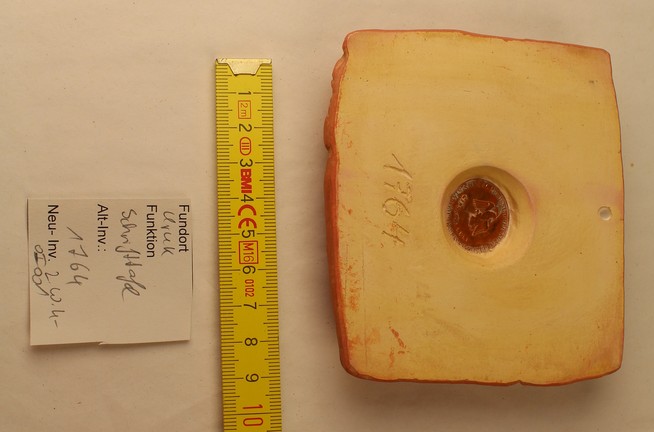

Volk, Konrad., „Altorientalische Tontafel. Keilschrift, ca. 2048 v. Chr., Gratianus- Stiftung, Sammlungskatalog 1. Reutlingen 2004, pp.21-23, https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/869/1/Volk_Altorientalische_Tontafel_2004.pdf

Wikipedia., https://simple-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Clay_tablet?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=rq#:~:text=Using%20a%20stylus%2C%20symbols%20were,could%20be%20moistened%20and%20recycled.