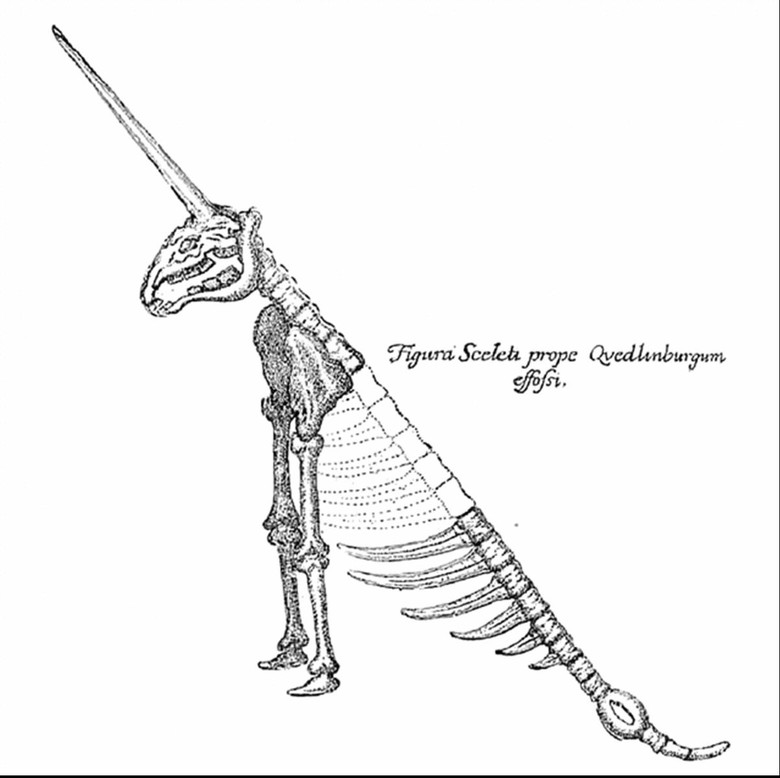

„Nicht selten wird die Geschichte gleich von denen gefälscht, die sie machen“, dieses Zitat stammt von Wieslaw Brudzinski und steht an einer Wand der Dauerausstellung – auch wenn man Otto von Guericke keinen Täuschungsvorwurf machen möchte, so passt dieses Zitat sehr gut. Das Einhorn von Quedlinburg zeigt eindrücklich: Irren ist menschlich. Guericke wusste seinerzeit nichts über die Existenz von Mammuts und dementsprechend fiel seine Beurteilung des Fundes aus. Auch heute ist es noch wichtig, unsere Annahmen über die Geschichte zu überprüfen und gegebenenfalls durch neue Erkenntnisse zu verändern oder anzupassen. Wir sollten stetig neugierig bleiben und Dinge hinterfragen, auch wenn die dargestellten Informationen von jemandem stammen, der sehr viel Ahnung zu haben scheint. Außerdem interessant ist, dass es sich bei der Skizze um die erste Rekonstruktion eines fossilen Wirbeltiers handelt, ohne die Möglichkeit von Vergleichen zu anderen Tieren.

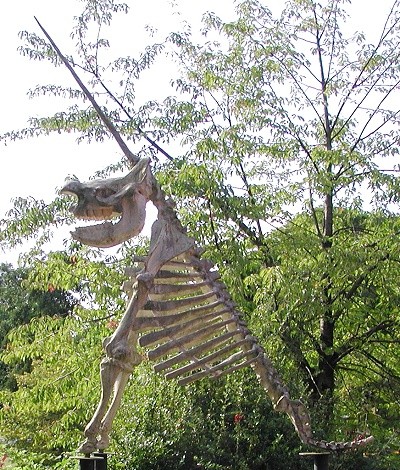

Abschließend lässt sich also leider festhalten: Nein, im Museum für Archäologie und Kultur in Herne liegt leider kein echter Einhorn-Knochen, aber wer weiß, vielleicht finden die Archäologen ja in einigen Jahren den absoluten Beweis für das Einhorn, und Otto von Guericke behält recht. Wer weiß das schon…

Karen Fischer, Praktikantin