Hannibal Barkas von Karthago (ca. 247 v. Chr. -183 v. Chr.) und Publius Cornelius Scipio Africanus (235 v. Chr.- 183 v. Chr.) [HT1] waren zwei der Hauptakteure im zweiten punischen Krieg (die Römer nennen die Karthager Punier). Hannibal wurde 221 v. Chr. Oberbefehlshaber des punischen Heeres und zog gegen einige Stämme der iberischen Halbinsel in den Krieg. Er eroberte die Stadt Saguntum, die ein Bündnis mit den Römern geschlossen hatte, sowie andere Teile Südspaniens. Dort wird auch die Stadt Karthago Nova (Neukarthago) gegründet. Daraufhin forderten die Römer Hannibal auf, sich zurückzuziehen, und als er sich weigerte, eskalierte die Situation, was zum zweiten punischen Krieg führte.

Auch davor war das Verhältnis zwischen Karthago und Rom angespannt. Im ersten punischen Krieg (264 –241 v.Chr.) sorgte die immer größer werdende Macht Roms für Unmut in Karthago, welches bis dahin die größte Macht im Mittelmeerraum war. Als die römische Armee dann versucht, das von den Karthagern besetzte Sizilien zu erobern, kommt es zum Krieg. Karthago verliert und muss hohe Strafen an Rom zahlen.

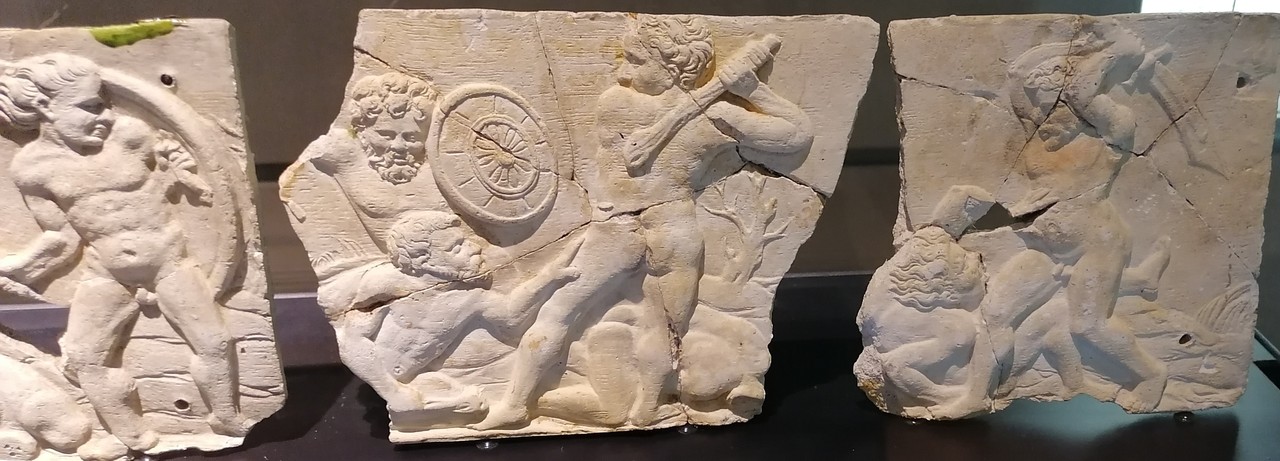

Hannibal beschloss, dass er, anstatt auf eine Invasion durch die Römer zu warten, lieber selbst nach Italien marschiert, um Rom zu besiegen. Mit einem riesigen Heer – inklusive 37 Kriegselefanten – machte er sich auf den Weg über die Alpen bis nach Italien. Trotz der harten Bedingungen schaffen sie es und im August 216 v. Chr. treffen die römischen und punischen Heere aufeinander. Dort besiegen die Karthager die Römer, doch trotz seines Sieges weigert sich Hannibal bis nach Rom zu marschieren, um die Stadt einzunehmen. Warum genau weiß man nicht. Die Römer greifen nun karthagische Gebiete immer wieder an, während Hannibal weiterhin in Italien ist. Als sie 204 v. Chr. nach Afrika segeln, soll Hannibal seine Heimat verteidigen, doch in der Schlacht bei Zama (202 v.Chr.) siegt Rom, wodurch der zweite punische Krieg endet.

In Zama kämpfte Hannibals Heer gegen das von Scipio angeführte Heer, der ein römischer Feldherr war. Hannibal setzte auch bei dieser Schlacht seine Elefanten ein, doch die überlegende Taktik der Römer führte zur Niederlage Hannibals.