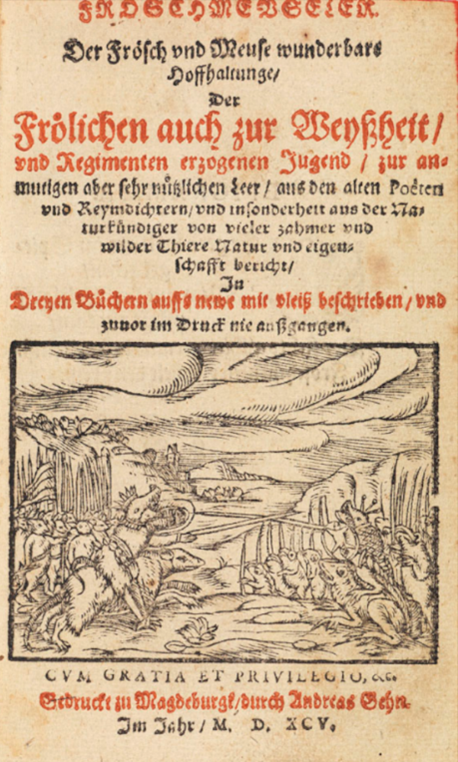

Es wird von einer epischen Schlacht zwischen Fröschen und Mäusen berichtet, die nur durch eine Intervention der Götter beendet werden kann. Der Froschprinz (Bausback) lädt den Mäuseprinz (Bröseldieb) ein, sein Froschreich – einen Teich – zu besichtigen. Dazu nimmt er Bröseldieb auf seinen Rücken und sie erkunden zusammen den Teich. Als eine Wasserschlange erscheint, taucht Bausback in Panik unter und der Mäuseprinz ertrinkt jämmerlich. Sein Gefolge berichtet dem Mäusekönig von dem Unglücksfall, worauf dieser den Fröschen sogleich den Krieg erklärt.

Die Fabel ist eine Parodie auf das typisch griechische Epos. Statt großer Helden, treten kleine Tiere mit lächerlichen Namen auf, die trotz ihrer Größe kaum durch die Götter gebändigt werden können. Man stelle sich vor: Homer, einer der größten Dichter der griechischen Antike, der durch seine epischen Erzählungen berühmt wurde, dichtet eine Satire und zieht seine eigenen Erzählungen beinahe ins Lächerliche. Kein Wunder also, dass dies eine verführerische These ist, die lange Zeit durch das bekannte Archelaosrelief gestärkt wurde, welches augenscheinlich eine Maus und einen Frosch zeigt, die zu Homers Füßen spielen. Mittlerweile diskutiert man, ob es sich bei den zwei Tieren um Mäuse handelt, welche Homers Kritiker darstellen, die langsam sein Werk „anknabbern“.

Ursprünglich umfasste die Fabel nur 300 Hexameter, eine Versform, die sich in vielen antiken Werken, wie beispielsweise auch der „Ilias“ von Homer wiederfindet. Rollenhagen baute das Werk dagegen in ein 20.000 Verse umfassendes Buch um, welches er 1595 zum ersten Mal publizierte. Er war weder der erste noch der letzte Autor, der sich der antiken Fabel annahm. Vor ihm wurde die Fabel schon in Byzanz und Italien neu interpretiert, diskutiert, als Schullektüre genutzt und übersetzt. Nach ihm interpretierte Jacob Balde (1604 - 1668) die Fabel neu, welcher stark durch den damals herrschenden 30-jährigen Krieg beeinflusst war.