Literaturverzeichnis

Archäologie in Rheinhessen und Umgebung e. V (Hrsg.), Berichte zur Archäologie in Rheinhessen und Umgebung Jahrgang 7 (2014)

B. Ludowici – H. Pöppelmann (Hrsg.), Das Miteinander, Nebeneinander und Gegeneinander von Kulturen Zur Archäologie und Geschichte wechselseitiger Beziehungen im 1. Jahrtausend n. ehr. (2011)

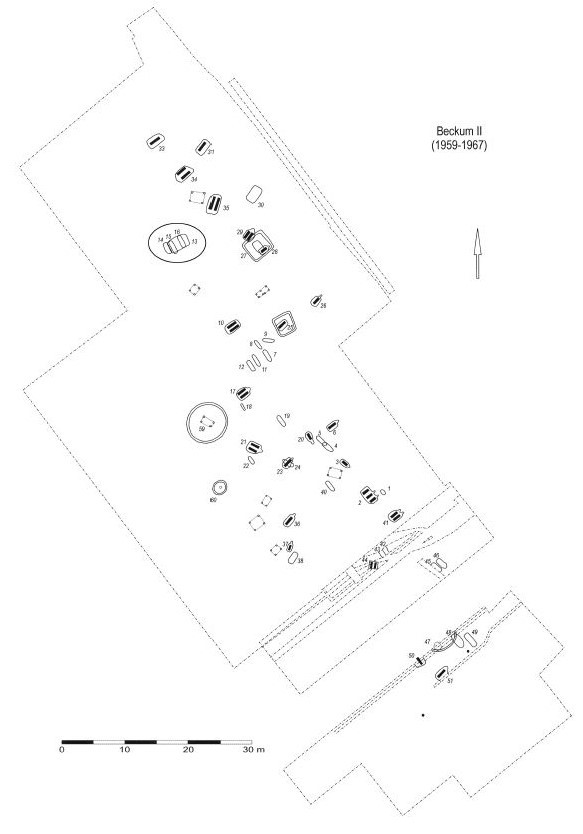

LWL-Altertumskomission, Vera Brieske, unpubliziert, Beckum II

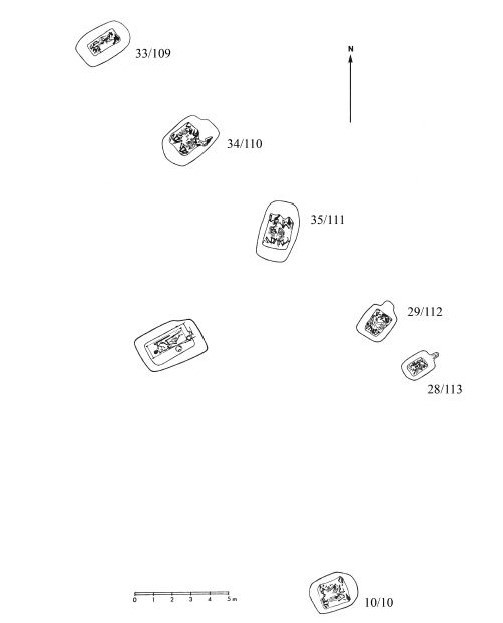

LWL-Altertumskomission, Vera Brieske, unpubliziert, Grabinventare aus Beckum, die sich in der Schausammlung in Herne befinden

W. Winkelmann, Das sächsische Fürstengrab (1974) - Sonderdruck aus „Stadt Beckum“

Abbildungsverzeichnis:

Abbildung1 des Nekropolenplanes: Nach Brieske 2011, 128 Abb. 5.

Abbildung2 des Fürstengrabplanes: Ahrens 1978, 669.

Abbildung3 des Grabes im Museum, Bildrechte: LWL-Museum für Archäologie Herne/ S. Brentführer

Abbildung4 der Grabbeigaben im Museum, Bildrechte: LWL-Museum für Archäologie Herne/ C. Moors

Abbildung5 der Byzantinischen Garnitur, Bildrechte: LWL-Museum für Archäologie Herne/ C. Moors