E. Hill, Archaeology and Animal Persons. Toward a Prehistory of Human-Animal Relations, Environment and Society 41, 2013, 117-136.

H. G. Horn (Hrsg.), Neandertaler + Co. Eiszeitjägern auf der Spur. Streifzüge durch die Urgeschichte Nordrhein-Westfalens. Führer zu archäologischen Denkmälern im Rheinland 4, 2006, 204-206.

J. Sudilovsky, 7. Juni 2022, „What jewelry did people wear 120,000 years ago?“ aus der Jerusalem Post - What jewelry did prehistoric people wear 120,000 years ago? - The Jerusalem Post (jpost.com), zuletzt abgerufen am 23.05.2024 um 09:22.

M. Baales. Umwelt und Jagdökonomie der Ahrensburger Rentierjäger im Mittelgebirge. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 38, 1996, 203-255.

M. Baales/H. O. Pollmann/B. Stapel (Hrsg.), Westfalen in der Alt- und Mittelsteinzeit (Münster 2013) 152-155.

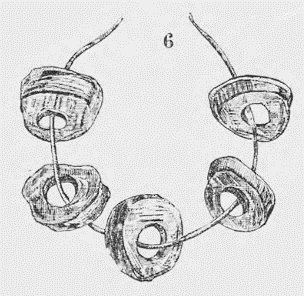

P. Aveneau de La Grancière, Les parures prehistoriques et antiques en grains d’enfilage et les colliers talismans Celto-Armoricains précédé d’un apergu sur les temps prehistoriques (Paris 1897).

W. Schrickel, Westeuropäische Elemente im neolithischen Grabbau Mitteldeutschlands und die Galeriegräber Westdeutschlands und ihre Inventare, Beitr. Z. Ur- und Frühgeschichte arch. d. Mittelmeer-Kulturraumes 4-5, 1966.