Das Rasiermesser wurde sehr wahrscheinlich in einem Gräberfeld gefunden, es soll laut dem Ausgrabungsleiter Vikar Engelbert Hüsing „auf einer langen, schmalen Reihe verscharrter Gebeine“ gelegen haben.

Das Ausgrabungsjahr liegt zwischen 1840 und 1855, was das Rasiermesser zu dem frühesten Fund aus „100 Jahre/ 100 Funde“ macht. Zu dieser Zeit stand die Archäologie noch am Anfang der Forschungsgeschichte und die Katalogisierung von Funden und die Beschreibung waren ungenau. Hüsings Beschreibung war allerdings so gut, dass man es 100 Jahre später genau identifizieren konnte. Obwohl Hüsing es anfangs noch für ein Schwertende oder eine „Schmucksache“ gehalten hat.

Wo genau im Grab Messer platziert wurden, ist unterschiedlich. So fand man sie beim Kopf, vor dem Gesicht, am Kiefer, auf der Brust, an der Hüfte, bei den Beinen oder bei den Füßen.

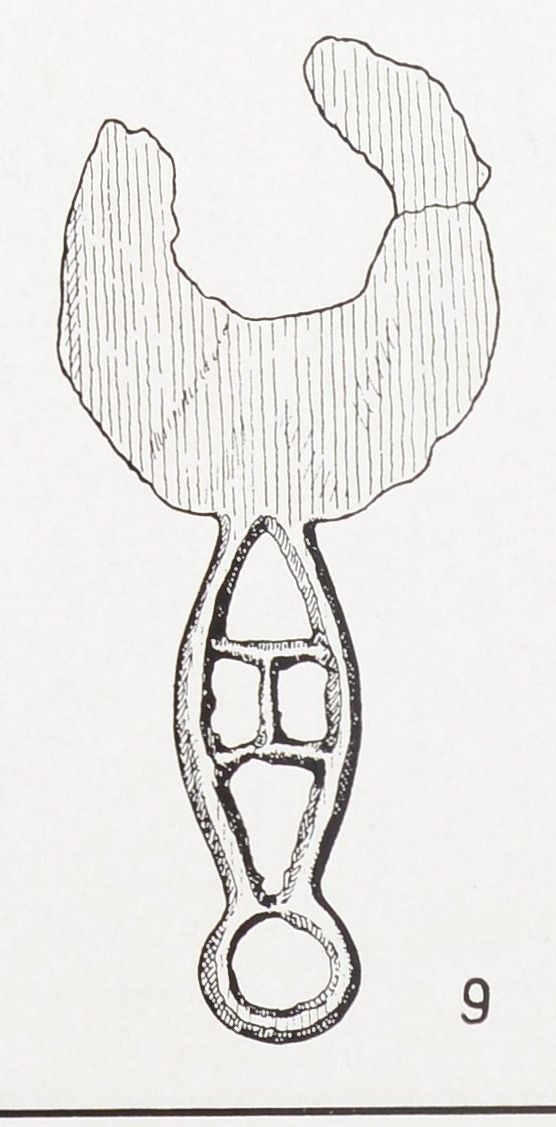

Durch die vielen Funde in gutem Kontext, das heißt mit gut zu datierenden Funden in der Nähe, lässt es sich als Rasiermesser benennen. Es ließen sich zum Teil Haarreste an Klingen nachweisen und die häufigen Funde in der Nähe von Pinzetten und Schleifsteinen sind eindeutige Beweise.

Bei vielen Messern, so auch bei diesem, wurden Reparaturspuren gefunden. Genauso wie der schlechte Zustand, der häufig nicht auf die Erhaltungsbedingungen in der Erde zurückzuführen ist, zeugt es davon, dass die Rasiermesser lange in Gebrauch waren. Ab und zu zerstörte man sie sogar bevor man sie als Beigabe in ein Grab legte, um ihren weiteren Gebrauch zu verhindern.

Die Bedeutung dieser Rasiermesser als religiöser oder sozialer Gegenstand ist schwer zu bemessen. So prominent wie es in einigen Gräbern aufgefunden wurde, könnte es an die soziale und kultische Bedeutung von beigegebenen Schwertern herankommen.

Im Laufe der Zeit wird das doppelschneidige Rasiermesser von einer einschneidigen Variante abgelöst, die Gründe dafür wissen wir nicht. Die von Hans Drescher, Experte für historische Metallverarbeitung, durchgeführten Versuche mit Doppel- und Einschneidigen Rasiermesser können uns aber Hinweise geben. Das Doppelmesser war zwar praktisch für die Rasur von Hals- und Nackenpartien, bei der Vollrasur ging es mit der einschneidigen Variante aber besser. Am leichtesten ging die Rasur bei einem mehrere Tage alten Bart, den man vorher mit Wasser einweichte. Dies lässt vermuten, dass man sich wohl nicht täglich rasiert hat.

Seit der zwischen 1840 und 1855 stattgefundenen Ausgrabung wurde der Bereich durch Bauprojekte und Kultivierungsmaßnahmen vollständig zerstört. Spätere Grabungen konnten nur noch kleine Keramikfunde vorweisen.