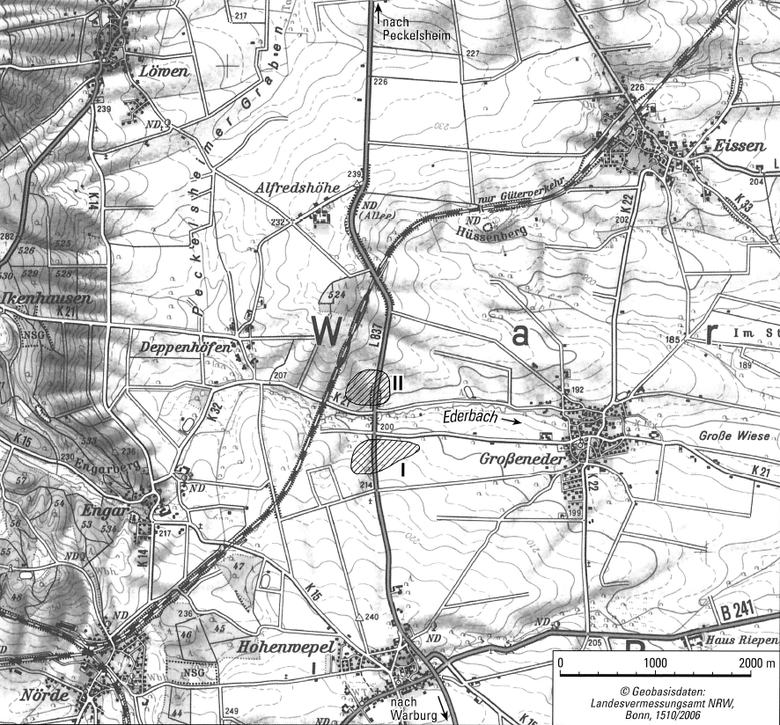

H.-O. Pollmann, Die befestigte linearbandkeramische Zentralsiedlung von Borgentreich-Großeneder, in: LWL-Archäologie für Westfalen (Hrsg.), Archäologie in Westfalen-Lippe 2011 (Langenweißbach 2012) 37-40.

H.- O. Pollmann, Die bandkeramische Siedlung I von Borgentreich-Großenender, Kreis Höxter, in: Daniel Bérenger (Hrsg.), Archäologische Beiträge zur Geschichte Westfalens. Festschrift für Klaus Günther zum 65. Geburtstag, Studia honoria 2, 1999, 27-36.

H.-O. Pollmann, Halbzeit – Zahnschmelz, Flint und Flomborn im Gräberfeld von Warburg – Hohenwepel, in: LWL-Archäologie für Westfalen (Hrsg.), Archäologie in Westfalen-Lippe 2015 (Langenweißbach 2016) 32-35.

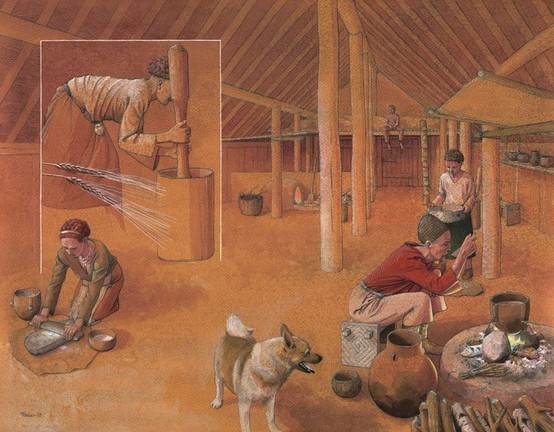

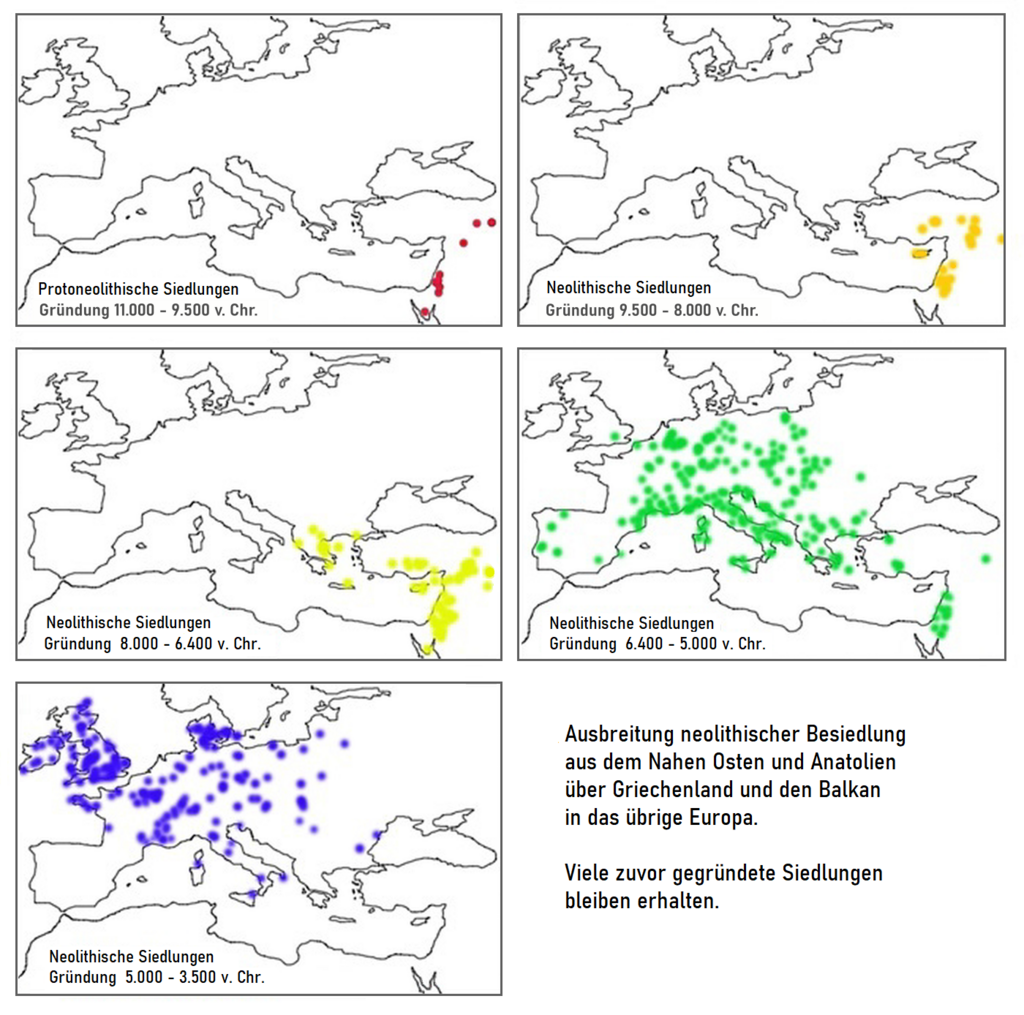

L. Pak – H. O. Pollmann, Alles wird anders – die neolithische Revolution erreicht Westfalen, in: LWL-Archäologie für Westfalen (Hrsg.), 100 Jahre/100 Funde. Das Jubiläum der amtlichen Bodendenkmalpflege in Westfalen-Lippe (Darmstadt 2020) 70.

H.-O. Pollmann, Das linienbandkeramische Gräberfeld von Warburg-Hohenwepel, LWL-Archäologie für Westfalen (Hrsg.), Archäologie in Westfalen-Lippe 2012 (Langenweißbach 2013) 35-37.

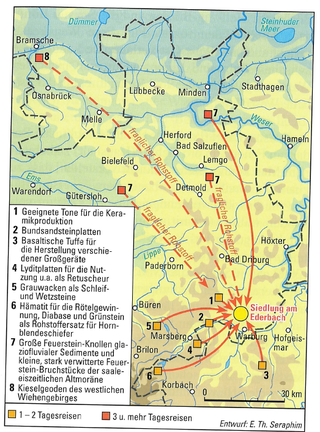

E. Th. Seraphim, Linienbandkeramiker beiderseits des Ederbaches bei Hohenwepel/Großeneder in der Warburger Börde (Bönen 2006).

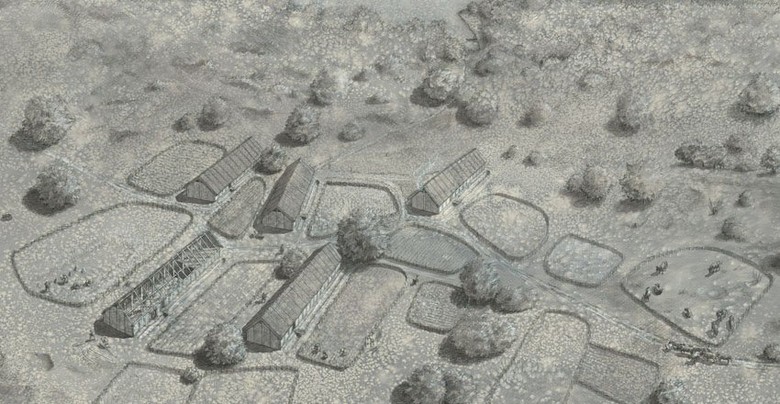

H.-O. Pollmann, Frühe Ackerbauern und Viehzüchter in Westfalen. Borgentreich-Großeneder und das Gräberfeld von Warburg-Hohenwepel, in: Thomas Otten et al. (Hrsg.), REVOLUTION jungSTEINZEIT. Archäologische Landesausstellung Nordrhein-Westfalen (Darmstadt 2015) 330-333.

H.-O. Pollmann, Archäologie auf der MIDAL-Trasse in Ostwestfalen. Arch. Korrbl. 24, 1994, 375-384.

F. Jürgens, Der bandkeramische Zentralort von Borgentreich-Großeneder (Kr. Höxter), Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 340 (Bonn 2019).