Ein Großsteingrab, auch Megalithgrab genannt, ist eine sehr alte Grabstätte aus großen Steinen. Das Wort „Megalith“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet „großer Stein“.

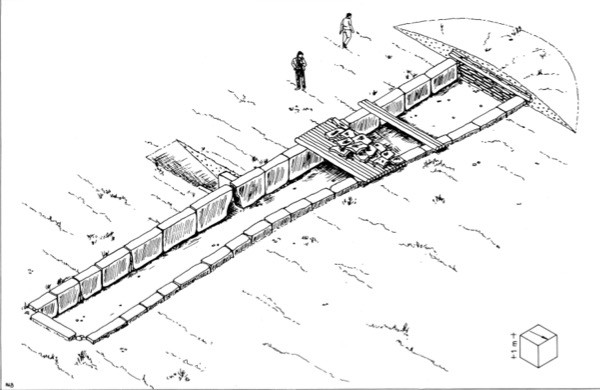

Diese Gräben wurden in der Gegend um Warburg zwischen 3400 und 3000 v. Chr. gebaut, also vor über 5000 Jahren, in der Jungsteinzeit. Damals benutzten Menschen riesige Steine, um Gräber für ihre Toten zu errichten. Meist standen mehrere große Steine nebeneinander, und ein besonders großer Stein wurde als Dach aufgelegt. Manchmal bedeckte man das Ganze zusätzlich mit Erde, sodass ein kleiner Hügel entstand.

Solche Großsteingräber wurden oft nicht nur für eine Person genutzt, sondern für ganze Familien oder Gemeinschaften. Die Menschen glaubten vielleicht, dass der Tod nicht das Ende ist, und wollten ihre Verstorbenen ehren und schützen.

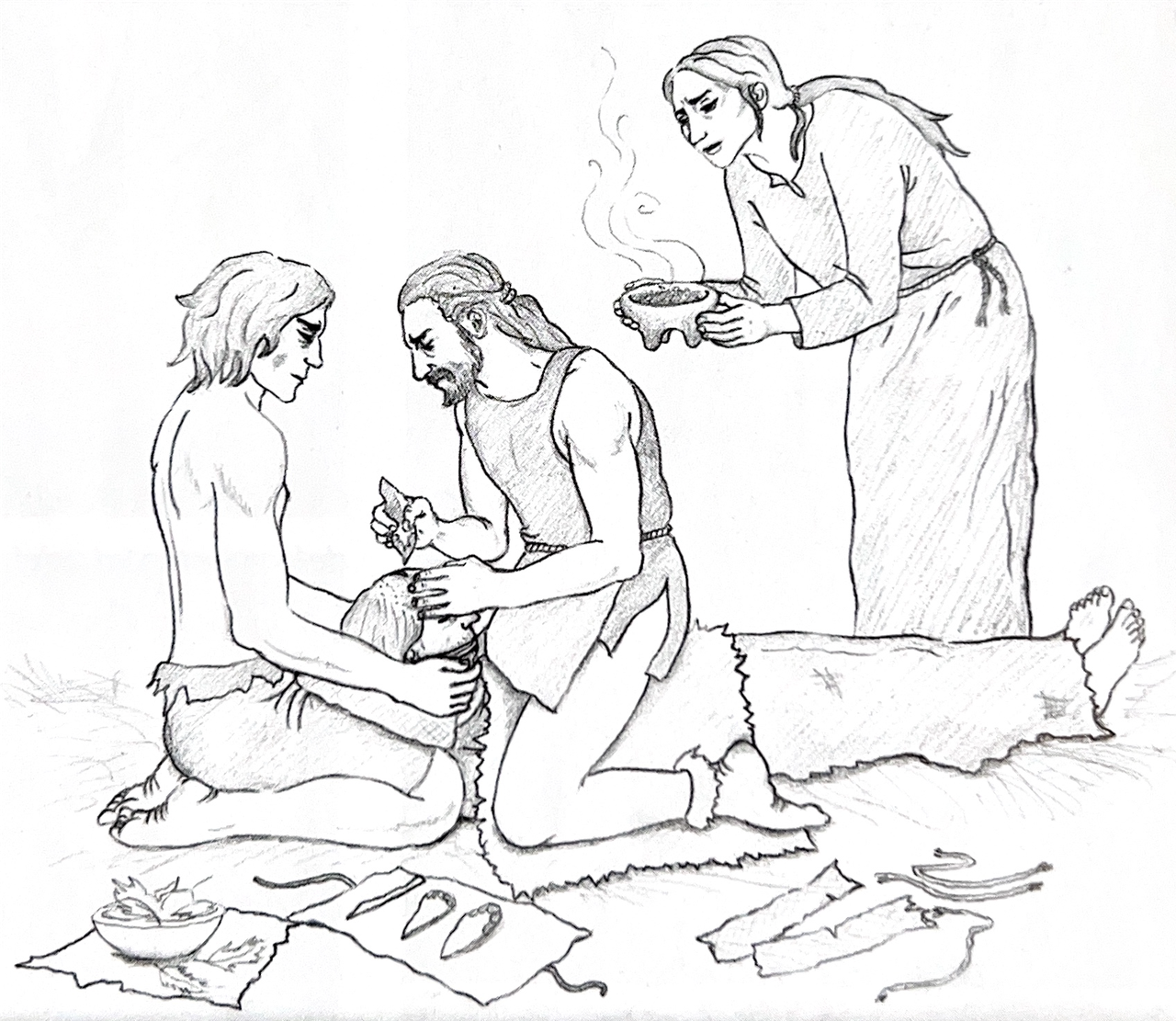

Häufig finden sich Skelettreste und auch Keramikreste am Eingang, in der Vorkammer oder vor der Grabkammer. Aufgrund dieser Funde wird häufig eine symbolische Niederlegung von Opfergaben angenommen.

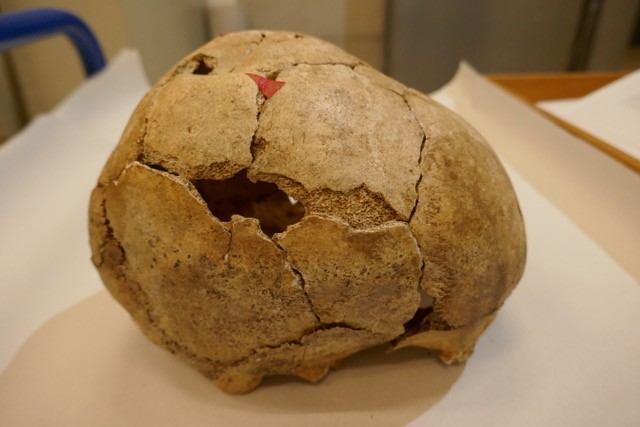

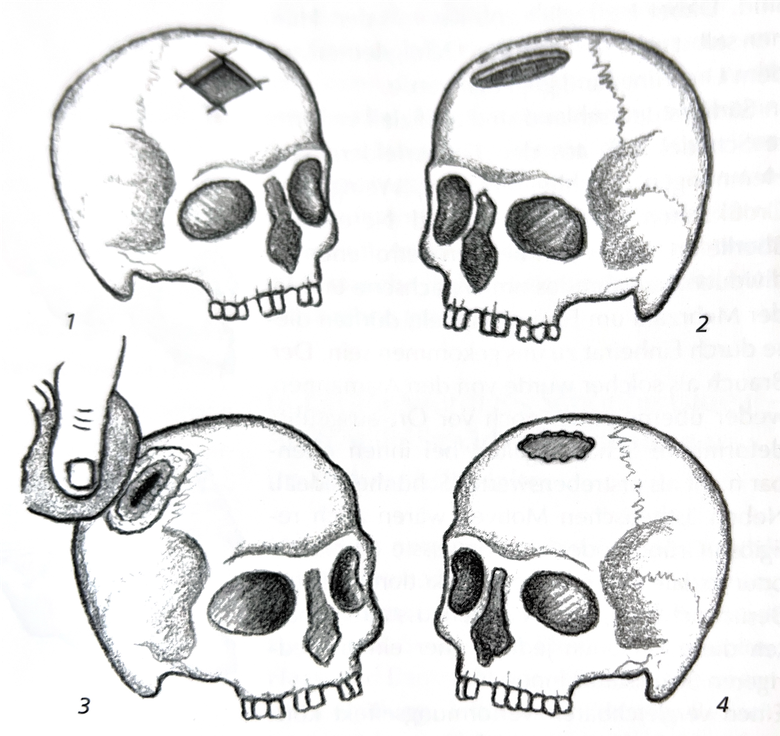

Ein besonders spannendes Beispiel ist das Großsteingrab Warburg IV. Es wurde in die Zeit zwischen 3400 und 3000 v. Chr. datiert, also mitten in die Jungsteinzeit. Dieses Grab ist nicht nur wegen seiner Bauweise interessant, sondern auch wegen eines bemerkenswerten Fundes: eine Trepanation, eine Schädelöffnung am lebenden Menschen.

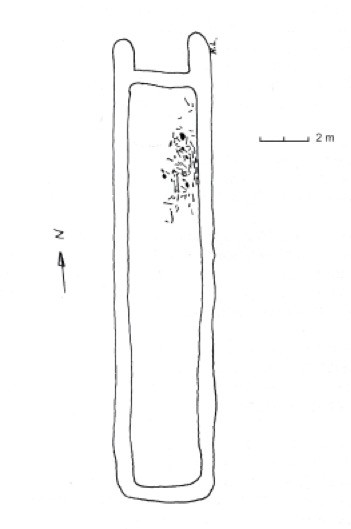

Das Großsteingrab Warburg IV wurde 1991 entdeckt, nur etwa 30 Meter östlich des Grabes Warburg III, das mit seiner Länge von 32,6 Metern bereits ein Jahr später, 1992, untersucht wurde.

Leider war Warburg IV durch frühere Eingriffe in die Landschaft stark beschädigt, Teile der Grabanlage waren bis auf den Boden der Grabkammer zerstört. Dennoch gelang es den Archäologen, anhand der noch sichtbaren Gräben, in denen die großen Steinplatten ursprünglich standen, die Ausrichtung und Größe der Steinkammer zu rekonstruieren.