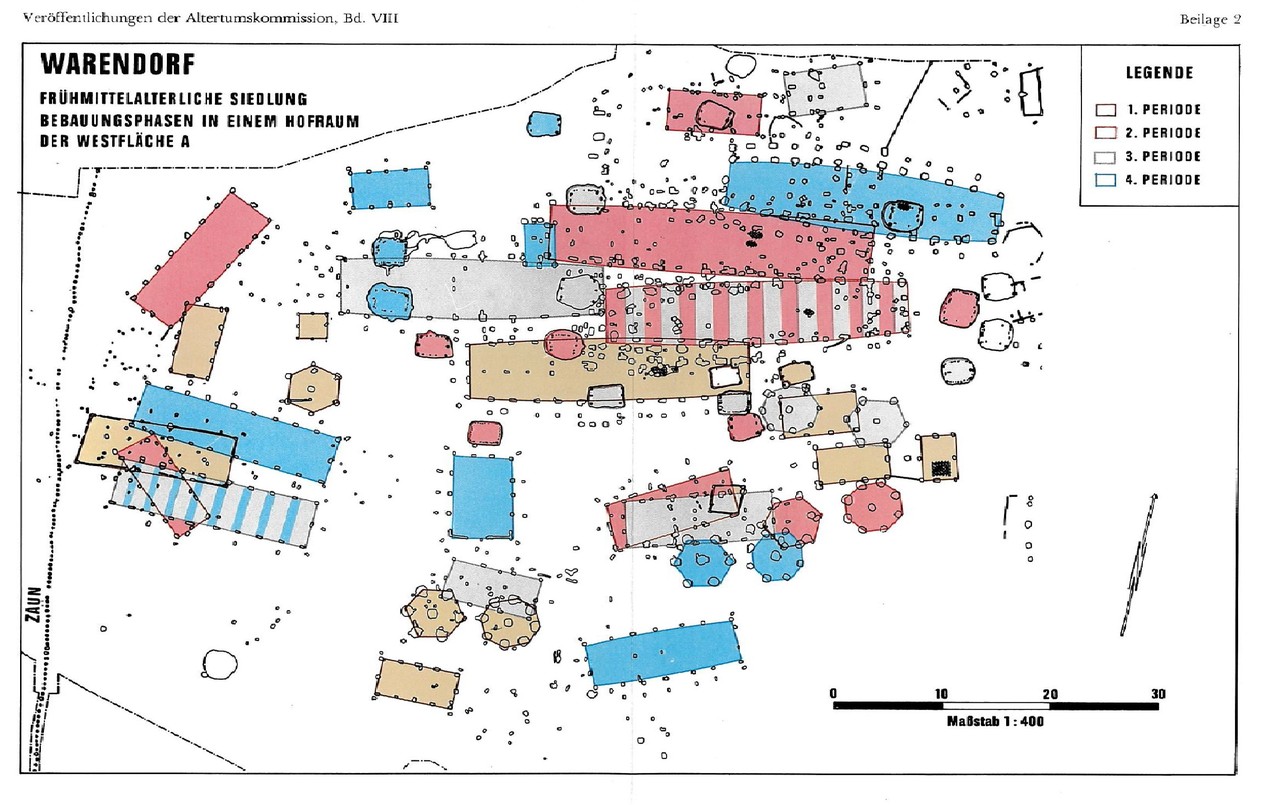

Nun aber zur Ausgrabung. Anlass zur Grabung gaben Scherbenfunde und Beobachtungen, die von den Arbeitern des Hartsteinwerkes Warendorf in einer Sandgrube an der Ems gesammelt und an den zuständigen Ortheimatpfleger Dr. Rohleder weitergeleitet wurden. Dr. Rohleder ist eine sehr bekannte Person in Warendorf. Er hat viele neue Sachen zum Schulsystem in Warendorf vorgeschlagen. 1916 hatte er frn Westfälischen Heimatbund mitgegründet und 1951 wesentlichen Anteil an der Gestaltung des 750-jährigen Stadtjubiläums der Stadt Warendorf. Die damals von ihm zusammengestellte und herausgegebene Festschrift wurde für Lehrer und Schüler ein wichtiger Leitfaden zur Erforschung der Warendorfer Geschichte. Dr. Rohleders wissenschaftliche Auswertung des Sachsendorfes am Hohen Ufer der Ems in Neuwarendorf war von überregionaler Bedeutung. Aber zurück zu der Ausgrabung. Als Ergebnis von mehreren Grabungskampagnen wurden 26.000 qm ausgegraben und viele Pfostenspuren gefunden, deren Bedeutung frühzeitig erkannt wurde. In langer Arbeit wurden insgesamt 186 Bauten verschiedener Verwendungszwecke und Konstruktionen rekonstruiert.

Liste der Gebäudefunde:

25 großen, ebenerdige Wohnhäuser von 14-29 m Länge und 4,50-7m Breite

40 kleineren Gebäude von 4-11 m Länge und 3-3,50 m Breite

70 Grubenhäuser

25 sechseckige Speicher mit mittlerem Durchmesser von 6 m

20 leichtere Bauten mit Spundbohlenwänden

3 achteckige Grundrisse

3 runde Gehege aus einzelnen Pfosten

Die bei allen Grabungen nachgewiesenen, ebenerdigen Gebäude lassen sich anhand ihrer Grundrissformen in zwei Gruppen unterteilen. Die erste sind ebenerdige Bauten mit rechteckiger Grundfläche und stellen Speichergebäude dar. Ein Großteil der Gebäude der Siedlung bei Warendorf war einschiffig, das heißt ohne dachstützende Pfosten im Inneren des Hauses. Auch waren alle Gebäude einstöckig, da zwei oder mehrstöckige Häuser damals kompliziert und teuer waren. Zu dieser Zeit wurden fast alle Häuser in Westosteuropa nach diesem Prinzip hergestellt: Die Dächer sämtlicher Gebäude der Hofanlange waren mit Stroh oder Ried gedeckt, die Wände bestanden entweder aus lehmverputztem Rutengeflecht oder aus miteinander verzahnten Holzbohlen