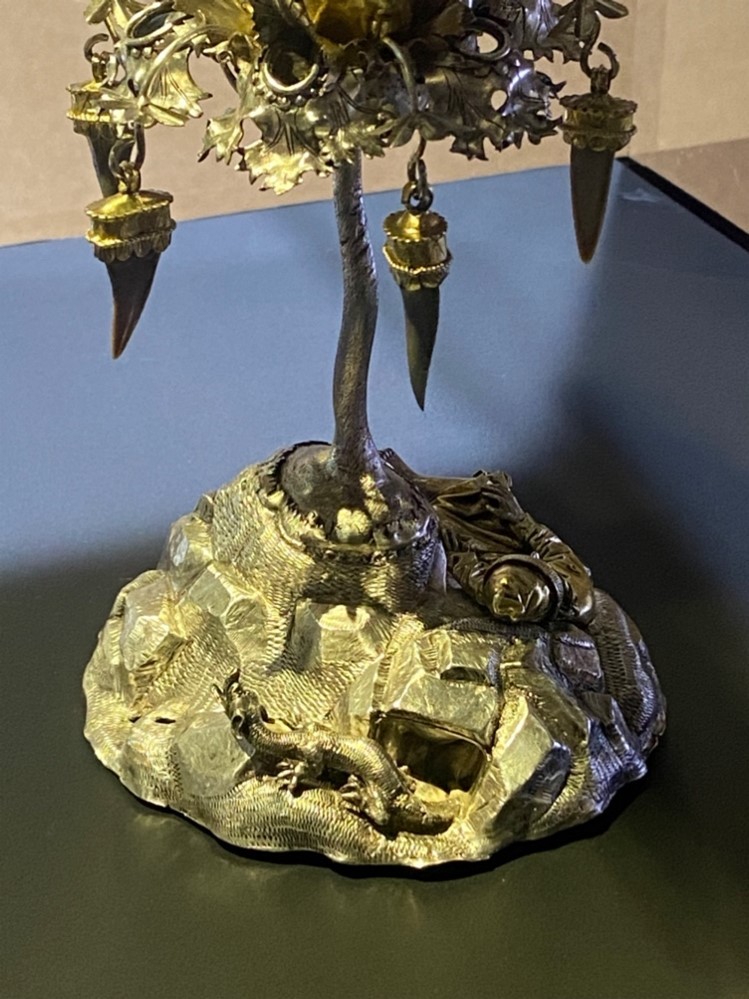

Der Natternbaum ist ein Objekt, das bis heute fasziniert. Vielleicht, weil er von einer universalen menschlichen Angst erzählt, der Angst vor unsichtbarer Gefahr, vor Gift, Krankheit, Verrat. All dem trat man mit Kunst, religiösem Glauben und Naturwundern entgegen. Und somit ist der Natternbaum nicht nur ein prunkvolles Kunstwerk aus Silber, sondern ein Zeuge mittelalterlicher Denkweisen, in denen Wissenschaft, Religion, Aberglauben und Alltagsängste noch untrennbar ineinandergriffen.

Fiona Bolte / Praktikantin