Im nationalsozialistischen Deutschland gab es keinen Platz für Menschen mit physischen oder psychischen Beeinträchtigungen. „Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen wurden als Ballast für die Gesellschaft angesehen, ihr Leben als wertlos eingestuft.“[1] Denn im Zuge der nationalsozialistischen „Rassenhygiene“ wollte man alle Menschen, die laut NS-Ideologie „nicht lebenswert“ waren, aus dem Bevölkerungsbild beseitigen. Zunächst sollten diese Menschen in verschiedenen Kliniken untergebracht werden, dabei diente die Zentraldienststelle T4 in Berlin als „Auffangbecken“. Doch natürlich mussten Beeinträchtigte und unheilbar kranke Menschen auch versorgt werden, dementsprechend sollten sie den „Gnadentod “erhalten. Im nationalsozialistischen Sprachgebrauch auch bekannt als „Euthanasie“, vom Griechischen abgeleitet „angenehmer Tod“.

Diese geplanten Tötungen in Hartheim begannen Anfang April 1941, schätzungsweise starben infolgedessen 10.000 Menschen durch die geplanten Hinrichtungen. Hitler lässt die Aktion am 24. August 1941 jedoch überraschend stoppen, vermutlich aufgrund von immer größer werdenden Gerüchten und Protesten seitens der Bevölkerung. Dennoch ist bis heute das Schloss Hartheim ein Symbol für die perfide Rassenideologie des NS-Regimes.

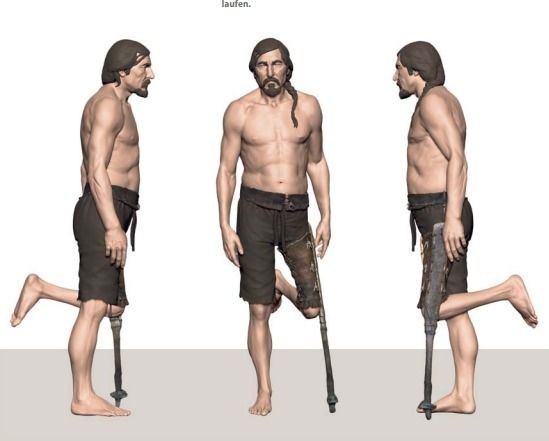

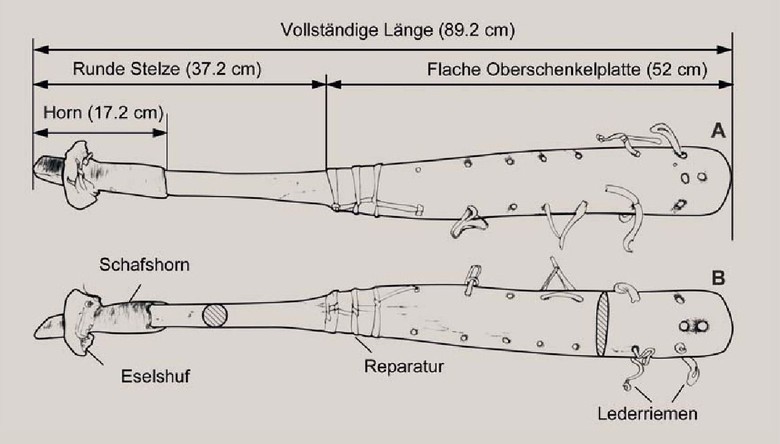

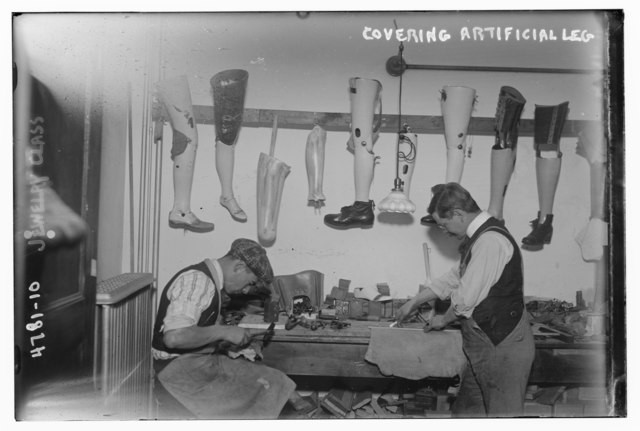

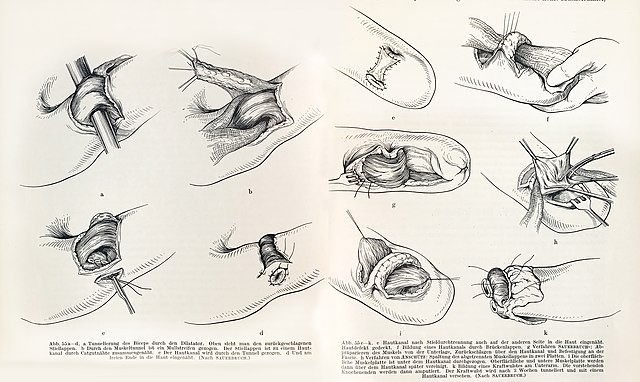

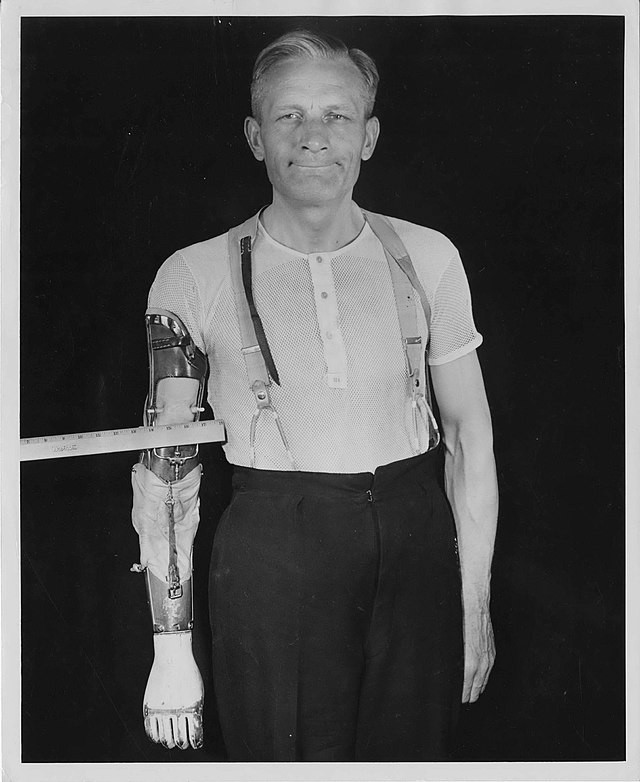

Einer dieser verstorbenen Menschen, die man bei den Ausgrabungen fand, trug genau diese Beinprothese, die man nun im Museum finden kann. Der Grund, warum dieser Mensch hinter der Geschichte eine Beinprothese trug, ist eine ganz andere. Das Traurigste an der ganzen Geschichte ist, wie ein Mensch versucht hat, sich durch die Prothese wieder in die Gesellschaft einzugliedern, doch am Ende dennoch ausgeschlossen wurde und dafür auch noch mit dem Leben bezahlte. Doch warum trug dieser Mensch überhaupt eine Prothese? Und wie weit war die Technologie von damals? Dies sind alles Fragen, die ich mir beim Betrachten des Austellungsobjekts „510“ gestellt habe. Daher versuche ich im Folgenden diesen Dingen auf den Grund zu gehen und diese, wenn möglich, beantworten zu können.