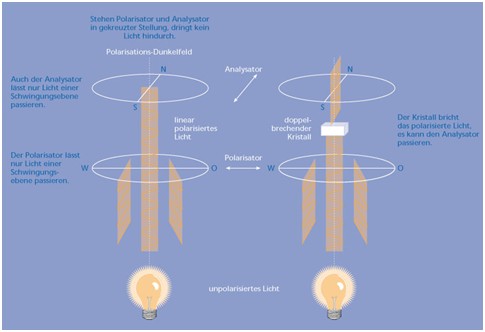

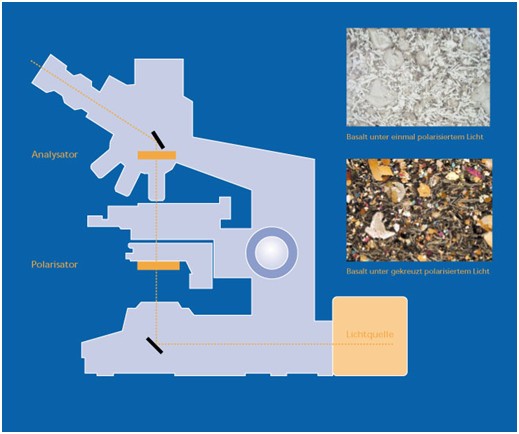

Auf ihrem Weg zum Auge des Betrachters gelangen die Lichtstrahlen durch einen weiteren Polarisationsfilter, den Analysator. Auch dieser Filter lässt nur Lichtwellen einer bestimmten Schwingungsebene passieren. Diese Schwingungsebene ist aber senkrecht zu der ersten orientiert. Dadurch wird das Licht verändert. Es ergibt sich ein typisches Spektrum an Farben, das sich beim Drehen des Mikroskoptisches auch noch in seiner Intensität ändert.

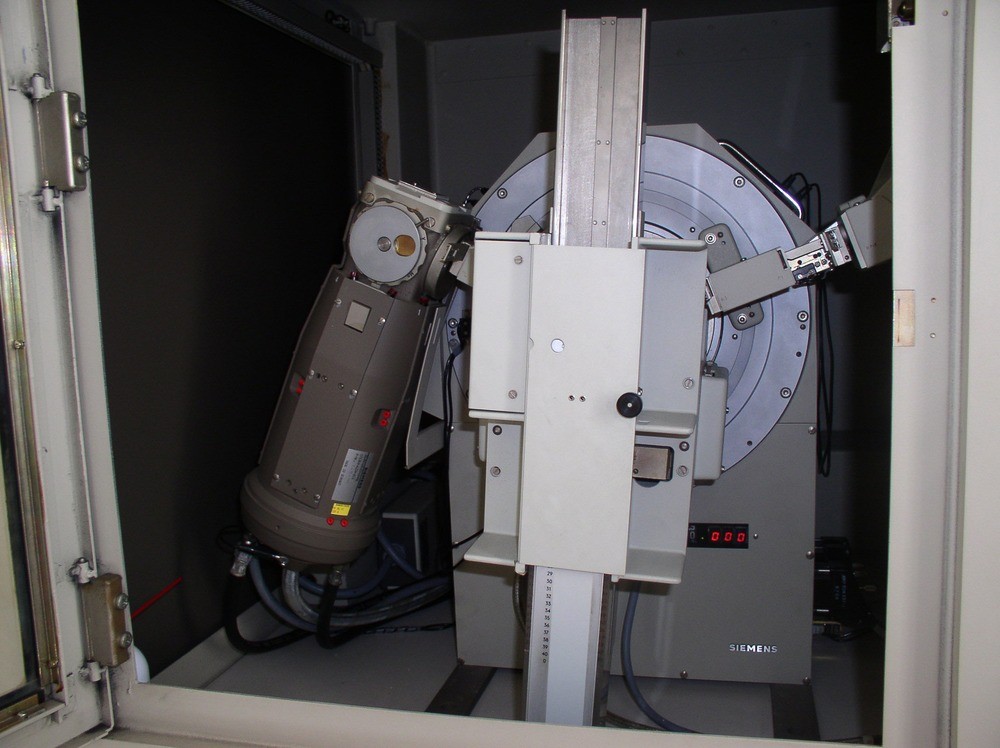

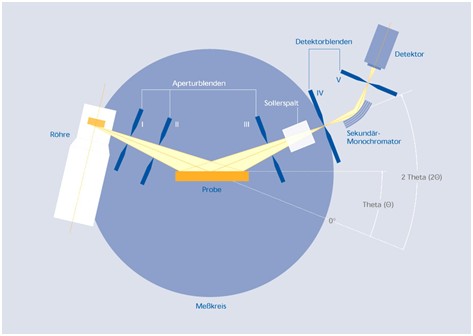

RÖNTGENBEUGUNG

Die meisten festen Stoffe haben ein Kristallgitter. Das heißt, ihre Atome sind in einem regelmäßigen, dreidimensionalen Muster im Raum angeordnet. Jeder Stoff hat sein eigenes, charakteristisches Gitter. Treffen Röntgenstrahlen auf ein Gitter, werden sie zurückgeworfen, je nach Abstand der einzelnen Gitterebenen zueinander. Der Mineraloge nennt diesen Vorgang „beugen”. So lässt sich der Stoff identifizieren. Die Röntgenbeugung zählt zu den physikalischen Untersuchungsmethoden. Während eine chemische Analyse die Bestandteile eines Stoffes preisgibt, ermittelt die Röntgenbeugung ihre Anordnung zueinander. Dafür ist mindestens ein tausendstel Gramm Probenmaterial nötig. Bei Stoffen ohne Kristallgitter wie Ruß oder Glas kann diese Methode nicht eingesetzt werden. Als Messergebnis erhält der Mineraloge ein Diagramm mit Spitzen und Tälern. Er vergleicht das Muster mit Diagrammen einer internationalen Datenbank. Darin sind inzwischen mehr als 60 000 Muster von Stoffen abgelegt. Sie korrekt auszuwerten, erfordert viel Erfahrung.