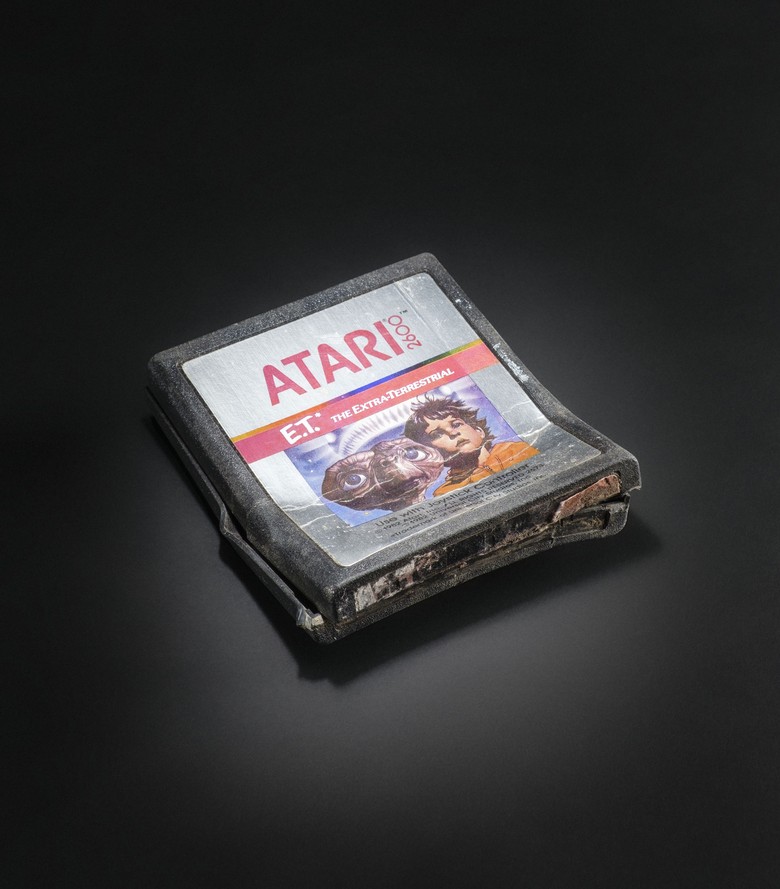

Auch wenn einem vieles bekannt vorkommt, berichten einige Objekte von eher unbekannten Begebenheiten, die einen immer wieder mit neuen Erkenntnissen überraschen. Die Gruppe bleibt vor einem Objekt stehen, das optisch an eine Mischung aus einer kleinen Weltraumkapsel und einen Sarkophag erinnert. Marina erklärt, dass der eiserne Fiske-Sarg eine Erfindung war, um Verstorbene aus Überseh zurück in die Heimat zu bringen. Das Material verzögerte den Verfall und so konnten die Hinterbliebenen durch das Fenster am Kopf noch einmal Abschied nehmen. Gleichzeitig hatte der schwere Sarg auch den Vorteil, dass er Leichenräuber davon abhielt, die Verstorbenen aus ihren Gräbern zu entwenden. „Im 18. Und 19. Jahrhundert waren die medizinischen Fakultäten sehr an Leichen für die Forschung interessiert. Und so wurde die eine oder andere Person nach der Beerdigung wieder ausgegraben, sehr zum Verdruss der Hinterbliebenen, und von Leichenräubern an die Forscher verkauft.“ Karl-Jakob Enste (27) aus Essen ist beeindruckt: „Das war ein Objekt, was ich so noch nicht kannte, und es war spannend die Geschichte zu hören und ihn live zu sehen. Ich war überrascht, dass er so klein ist!“ Einen krassen Kontrast bildet dann das Videospiel „E.T.“ aus dem Spielegrab in Alamogordo, New Mexico. Nachdem das Spiel in den 80ern nach extrem kurzer Entwicklungszeit im Verkauf auf Grund der verheerenden Kritiken gefloppt war, entsorgte Hersteller Atari die übrigen Spielkassetten in der Wüste. Um dieses Grab entstand ein regelrechter Mythos und 2013 gruben Archäologen die Kassetten wieder aus. Paul-Moritz Enste (22) schaut sich die Kassette, die es von New Mexiko bis in die Ausstellung in Herne geschafft hat, genau an. Das Spiel kann sogar angespielt werden. Heute gilt es als das schlechteste Spiel aller Zeiten.